24年5月。桜前線はとうに北海道に上陸し、数日おきに天気の変わる春らしい陽気。空模様が気になる季節の到来です。昨年同様天気次第で、北か西か、行くのか行かないのか。西の天気が安定しそうだったので、5月2日帰宅してからの宿探し、新たに見つけた行きたい場所、過去に行きたかったけれど行けなかった場所(時間的に)。大体2泊3日、あの日行きそびれた彼の地巡りへ。そんな映画タイトルみたいなドラマチックな景色を求め、主に岡山、鳥取の2日目です。

8時過ぎ。一晩お世話になったお宿を出発し、和田山の街を給油を兼ねて散策。県道104号線をとりあえず駅前までと走っていると、ちょうど踏切が下がっており、播但線の列車がやってきました。前と後ろが違う表情。1両編成の両運転台に改造された食パン顔のキハ41系が横切って行きました。

踏切を渡り、ほんのわずかな距離で和田山駅前に到着です。和田山駅は山陰本線、先ほど見かけた播但線の終着駅で、播但線は気動車でしたが、山陰本線は電車(城崎温泉まで)走っていて、本数もそれなりにあるようです。先ほどの踏切で見かけた列車が到着してから間もないと思いますが、駅前は静かでした。

駅を後にし、和田山ICより昨晩走ってきた播但連絡道路(E95)を南下していきます。ICよりすぐ、天空の城として有名な竹田城跡(道路から見えそうで見えない…)の下をトンネルで抜けていき、山の裏側、和田山PAで停車。こちらからも見えそうで見えない…。その代わり、案内の看板がありました。約5年前(2019年5月)当地を訪れている(年号またぎ、西日本周遊の旅(6))ので今回はPAから眺めて、今回の目的地周辺へ急ぎます。

福崎ICで中国縦貫自動車道(E2A)広島方面へ。朝、軽く食しただけなので、最初にあった安富PAできちんと朝食を頂くことにしました。5月で朝方はまだ肌寒いので、暖かい食事で体が温まります。箸を持つ手に力が入らず食べるのに一苦労…。器で手を温めると、徐々に感覚が戻ってきました。時間はかかりましたがスープまで完食です。

朝食休憩を終え、引き続き、中国縦貫自動車道(E2A)で西へ。岡山県に入り、難解な地名で知られる、美作(みまさか)市のお隣、勝央町(しょうおうちょう)にある勝央SAで給油を兼ねて二度目の休憩です。この後、岡山県の中心地から離れていくので、岡山名物っぽいお土産とご当地牛乳の白バラ牛乳を調達。先ほどのラーメンと牛乳とで、そこそこお腹にたまってきました。

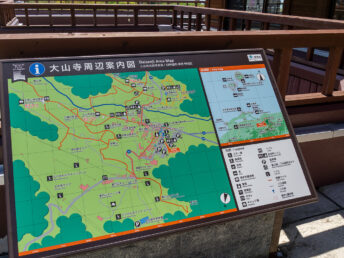

サービスエリアには岡山、鳥取両県の観光案内看板が設置されており、岡山県内ですが、

鳥取のほうが看板が大きくて目立ってました…

鳥取県内、内容が更新されたのか、パッチワークみたいになっています。

時間は11時少し前。朝方は肌寒い感じでしたが、昼に近づくにつれ、暖かくなってきました。給油を済ませ、サービスエリアを出発です。途中、落合JCTを北進し、米子自動車道(E73)で米子方面へ。自動車専用道だと、景色のよさそうなルートをショートカットしそうだったので、一つ手前の湯原ICで降り、蒜山高原を目指すことにしました。

自動車専用道を降りて国道313号線へ。倉吉、犬挟峠(いぬばさりとうげ)方面、引き続き山道を上って行きます。

湯原ダム

こじんまりとした湯原温泉街の脇を抜けて途中、湯原湖の案内看板があったので少し寄り道。細い山道を進んで行き、四輪同士だとすれ違い不可と思われるのトンネルを抜けてすぐに見えてきました。

湯原ダムは温泉街を流れる旭川の上流にあり、1955年に完成した治水、利水用の重力式コンクリートダムです。堤体からは温泉街、湯原湖を望むことができ、スルーしてしまいましたが、温泉街の河川敷には露天風呂の砂湯があり、ダムを見ながら湯につかれるそうです。ダム堤体から湖の全体を見ることはできませんが、ダム湖の面積としては中国地方で最大だそうです。

ダムから北方向に抜ける道がないので、来た道を戻って、再び国道313号線で北上します。中和トンネルを抜けると道は分岐。右折するとこれまた温泉街で有名な三朝(みささ)方面。今回は道なり直進します。道は徐々に平坦となり、山に囲まれたのどかな風景になってきました。蒜山を真正面に望める辺りで、再び道が分岐、国道482号線、米子、江府方面に進みます。

そして、すぐに右折し、蒜山により近い位置を通る県道422号線(蒜山高原線)へ。天気は快晴、高原だけあって、気温はちょうど良く、気分良く走れます。右斜め前方に蒜山を望みながらゆっくりと走っていると道の駅の看板が見えてきました。

道の駅 蒜山高原

道の駅 蒜山高原は大きな規模ではないですが、店舗やレストラン、宿泊を備えた施設で、車、バイクはもちろん、近くにサイクリングロードも整備されているようで、自転車レンタルもあり、サイクリストも大勢立ち寄る高原の定番立ち寄りスポットのようです。

先ほどサービスエリアで牛乳をいただきましたが、高原に来たなら(近くに牧場は見当たりませんが…)ソフトクリームを。高原といっても日差しは強く、走行中はさほど感じませんでしたが、止まっていると暑い。そのためは売り場には列ができていました。

少し背の高いソフトクリームと看板を一緒にぱちり!

写真を撮るため、そうしている間にも、ソフトクリームが溶ける溶ける。飲むように急いで食べて、高原気分を効率よく満喫!?できました。

道の駅を出発し、引き続き県道422号線。突き当たって県道114号線(蒜山大山スカイライン)へ。道を行き過ぎてしまったのと、牧場っぽい景色と国立公園の看板を見つけたので、少々停車し、続けて鳥取方面を目指し走っていきます。

蒜山大山スカイライン

蒜山大山スカイラインは蒜山と大山エリアをつなぐ観光道路(冬季通行止)で、訪れたときは新緑のトンネル。秋は紅葉のトンネルと、走り甲斐のある道です。高原エリアを抜けて、徐々に道路は傾斜とカーブが増していきます。道の終盤手間、県境付近は見晴らしの良い高台になっており、展望台の駐車場が整備されているので経由します。

写真を撮るためのパーキング「とるぱ」と看板が強調している鬼女台展望台。道の駅を管轄する国土交通省の試みで、全国に1000ヶ所超設置されているそうです。残念ながら道の駅ほど知名度はなく、マイナーなスポットですが、ここ鬼女台のようにお手洗いや小さな売店の設置されているところは小さな道の駅といったところでしょうか。

駐車場からは付近を代表する山々が一望でき、南西に蒜山高原エリアの牧歌的な風景、北東に大山とその手前の烏ヶ山、周囲に広がる自然豊かな景色。鬼女台周辺は秋になるとススキ野原が広がるそうです。素敵な景色を堪能したところで、北東に見た、大山を目指して出発です。

鬼女台付近が県境で、鳥取県日野郡江府町へ入ります。八重桜が満開な鏡ヶ成高原付近で左折し県道45号線、大山環状道路区間へ入り、江尾方面へ。道沿いには採水工場があり、その先には木谷沢渓谷の看板。麓に広大な森が広がる大山は名水の地でもあり、素通りしてしまいましたが、某天然水のCMで登場した場所だそうです。

渓谷を過ぎるとカーブが連続し、傾斜が大きくなっていきます。そして、峠に差し掛かった辺りに展望台があったので、鬼女台に続けて、鍵掛峠展望台に立ち寄ります。車10台ほどが停まれるスペースと、お手洗いが整備されている展望台で、先ほどは遠かった、大山の荒々しい山肌がとても近くに見えます。大山は中国地方最高峰の山で、見る方角によって富士山に似ていることから、伯耆(ほうき)富士ともよばれていますが、鍵掛峠からの姿は横に広がる岩山のような姿をしています(西側からの姿が富士山に似ているそうです)。動物たちの姿を目にすることはできませんでしたが、一帯には野鳥や、小動物が暮らしているようです。

展望台を出てからはしばらく右手方向に荒々しい大山の姿、その岩や砂が流れ出るためか、砂防のための設備があったり、工事が行われていたりと、景色の裏側を見ながら進んで行きます。

沢を越え、木々に囲まれていた場所からひらけた場所へ。交差点を県道158号線、大山寺方面へ。桝水高原付近からは先ほどより穏やかな大山の表情をうかがうことができます。そして、少しの距離を走ると大山寺周辺、県営駐車場に到着です。

大山寺周辺

5年前は国道431号線から眺めるだけ(雲がかかっていて見えていない?)で終わった大山。

今回の旅のタイトル通り、やってきました!

駐車場はかなりの収容台数を擁していますが、連休中ということもあり、混み合っています。周辺には、これから目指す大山寺のほか、駐車場に隣接するように大山ナショナルパークセンターや大山自然歴史館があり、自然教養を学べる場にもなっています。

少々霞んでいますが、パークセンターのテラスからは米子の街をはじめ、島根半島エリアを見渡すことができました。テラスから道を挟んで反対側、徒歩でほどなく参道入口に。石畳の坂道が直線的に奥まで続いており、沿道には売店や宿屋などが立ち並んでいます。途中には旅の疲れを癒してくれそうな、入湯無料の足湯もありました。

早足で坂を上りきると、突き当り正面に山門、左手には鳥居。鳥居側の道は大神山神社奥宮へと続いています。今回は大山寺、山門の先の階段を上っていきます。ここまで、ほぼ傾斜だったので足取りが少々鈍くなってきました。ようやく階段を上り切って、本堂のあるエリアに到着です。

大山寺は奈良時代の718年に金蓮上人によって開かれ、山岳信仰の対象となる霊山大山として知られています。後に天台宗に列し、1300年以上の歴史のある寺院で本堂は1928年(昭和3年)に火災により焼失してしまい、1951年(昭和26年)に再建されたものですが、建物や一帯の景色からは、続く信仰の厚さが読み取れました。参拝を終え、先ほどお寺と神社の分岐点に戻り、涼を求めて茶屋へ。昼食をガッツリという感じではなかったので、大山抹茶のアフォガードとアイスコーヒーを注文。アフォガードはアイスクリームにコーヒーをかけて食すデザートですが、こちらは抹茶をかける和式アフォガードで、茶筅を使って自分で抹茶をたてる体験までついてきました。

自然の風が流れる店内、長居してしまいそうです。そう言えば、先程から蒜山でソフトクリーム、茶屋でアフォガードと、立て続けに

アイスばかり食べています

糖分を取ってつかの間の幸福を得たところで駐車場へ。途中、モンベル・フレンドマーケット大山参道市場でご当地銘酒や銘菓を入手してから、駐車場に戻り、日本海側を目指します。

県道30号線(大山環状道路)、ホワイトリゾート付近。冬はゲレンデになる付近はリフトの柱が並び、一面緑の絨毯。大山も望むことができるので、ついつい路肩に寄せて写真を撮ってしまいました。

しばらくは大山に沿うように走り、徐々に山を降りて行くと日本海に面する東伯郡琴浦町に。琴浦船上山ICより無料の自動車専用道、山陰道(E9)に入り鳥取市方面へ少し進むと道の駅 琴の浦があったので、ちょっと入ってみました。

売店には海の幸が多く並んでいましたが、バイク旅に保冷の必要な鮮魚は相性が良くなく…(日帰りでも厳しいですが、泊まりだとなお)。ここでは水分補給だけでの軽い休憩にして、次の目的地へ向かいます。大栄東伯ICから先は山陰道が建設中で、国道9号線(一般道)に合流し、しばらく海岸線に近いところを走っていきます。隣の北栄町に入って間もなく、道の駅 大栄付近で渋滞が発生していました。当地は漫画家の青山剛昌氏の出身地で道の駅に隣接するように、青山剛昌ふるさと館やコナン通りなど同氏の作品に関係する展示物などがあり、それらを目当てにした人たちの駐車待ち&国道への合流待ちのようです。前回付近を訪れたときは18時くらいで道の駅も閉店後だったので空いていましたが、本日はそこそこの混み具合のようです。

今回は道の駅 大栄は通過し、右手に鬼女台と同じ「とるぱ」の標識のある、大きな風力発電機が立ち並ぶエリアを通り道なりに進んでいきます。工事渋滞なのか自然渋滞なのか分かりませんでしたが、断続的な渋滞を抜け、再び、はわい長瀬付近で自動車専用道路(山陰道)に接続しました。そして、しばらく山陰道を進み、浜村鹿野温泉ICで降り、県道32号線で北上、海沿いを通る国道9号線へ。交差点、正面には日本海が広がります。国道9号線、高台に差し掛かった辺りに駐車場があったのでちょっと入ってみました。

龍見台と書かれた看板。駐車場と展望台のみの施設のようです。駐車場に車は無く、最寄りに飲食店の建物はありましたが、お休みのようでした。せっかくなので、展望台まで階段を上って行きます。

高台に設置されて展望スペースからは180°の日本海の眺望が楽しめます。人の姿はなく、小鳥が闊歩しています。ベンチがあるだけで、他には何もありませんでしたが、西側に長尾鼻、東側に河内川、正面には穏やかな海が広がっていました。

駐車場に戻り、近くにある目的地を目指します。鳥取方面へ数分走ったところ、道の駅 神話の里白うさぎに到着です。

白兎神社

17時過ぎ、道の駅 神話の里白うさぎ。約5年前(2019年5月)(年号またぎ、西日本周遊の旅(5))以来、2度目の訪問です。前に訪れた際は日が暮れ、道の駅のお店も閉まっていましたが、今回はまだ明るく営業時間内に到着することができました。

大山同様、こちらも今回の旅のタイトル通りで、前回参拝できなかった白兎神社メインで巡っていきます。道の駅に隣接するように鳥居があり、その右横にピンク色のキュートな郵便ポストがあります。白兎神社以外に2ヶ所、同じようなデザインのポストが設置されていると、案内看板にありました。鳥居をくぐって、石段を上って行きます。

参道にはうさぎの可愛らしいオブジェがのった照明。手水舎にもうさぎと、色々なところにその姿を見ることができます(なぜか周りには白い石が置かれている)。それもそのはず、白兎神社は白兎神を御祭神とする、古事記にある「因幡の白兎」にまつわる神社です。神話の中で大国主神に助言された方法で白兎の傷が癒えたことから、病気平癒の御利益のほか、大国主命と八上姫の縁を取りもったことから、縁結びの神様として知られています。

17時を過ぎてはいましたが、境内は混雑しており、参拝を終えて社務所を訪れると、入口で10人ほど列をなしていました。拝殿と社務所の間にある、ぎっしりおみくじが結ばれたハート形の枠を眺めながら少々待って、御朱印を頂き、加えて、

うさぎ型のおみくじと因幡の白兎にあやかり「肌守」を授かりました!

なお、社務所内には神社と同じ名前からか、HAKUTO(民間の月面探査計画ミッション)の絵馬が奉納されていました。

社務所を後にし外へ。拝殿の向かい側には天然記念物の樹叢。近くに日本遺産の看板があり、説明が書かれていました。海沿いの環境下で生い茂る植生を観察してから、参道を下り、道の駅に戻ります。道の駅近くの、国道を跨ぐ歩道橋、ここから周辺が一望でき、神話の中に出てくる淤岐ノ島や気多岬、白兎海岸を見ることができます。また、遠くには鳥取空港の着陸誘導灯やその奥には鳥取砂丘?らしいものも見えました。

少々ゆっくりとしていたら、空の色が徐々に赤みを帯びてきたので、道の駅を後にし、日が暮れる前に次の目的地に急ぎます。

隼駅

この先山越えの予定なので、国道沿いのガソリンスタンドで給油を済ませてから、県道233号線を通り、先ほど降りたICのお隣の瑞穂宝木(みずほほうぎ)ICから山陰道(E9)へ。道は鳥取市街地(中心部)を避けるようにバイパスしており、鳥取ICから先は鳥取自動車道(E29)区間となりますが、お隣の鳥取南ICで降りてしまいます。

そして、並走する国道53号線を県道32号線の交差点まで進み、左折。しばらく進んで因美線の踏切を越えて少しのところで、国道482号線を若狭方面に進んで行きます。青い行き先看板の地名を見てもピンとこず、ナビゲーションが頼りです。

街中を縫うように走り、八東川沿いを上っていくと木造平屋の駅舎が渋い、隼駅に到着です。隼駅は八頭町にある若桜鉄道の中間駅で、SUZUKIのバイク「隼(Hayabusa)」と同じ名ということで、聖地とされていて、8月上旬には隼駅まつりと銘打って、日本中から隼乗りが集結するそうです。私が乗っているバイクはYAMAHAなので、夕暮れ時、こっそりと訪れました。

鉄道駅は終車までが営業時間なので、他の観光地と違って、日が落ちてからも巡ることができ、夜の移動途中の立ち寄りに最適!? 隼駅には日暮れ時にもかかわらず、ライダーの方が数人いらっしゃいました。地元の方のようで少し話しをして、そろそろ列車がやって来るとの情報をいただいたので駅で待つことに。本屋とプラットホームが登録有形文化財となっており、映画のワンシーンに出てきそうな趣き。駅を見学していると、少しして郡家方面から列車の近づいてくる音が聞こえてきました。やって来たのは若桜行きのラッピングされた車両です。

車両正面にSUZUKIのロゴ、バイクのフロント写真、側面には隼?

そうです。隼ラッピング列車が入線してきました。現在走っているデザインは第三弾で、2021年より同線内および、JR線直通区間で運用されているそうです。

列車を見送り、隼駅を出発です。来た道を途中まで引き返し、県道32号線。船岡ICで県道324号線(かわはら八頭フルーツライン)と進路を変え、河原ICで鳥取自動車道(E29)の佐用方面へ。次の目的地まではさほど距離は無いようですが、自動車専用道路でショートカット。智頭ICで降りて千代川沿い、国道53号線を走り、智頭宿交差点(智頭駅近く)で直進し国道373号線。街中を抜けると、辺りは真っ暗で少ない街灯とヘッドライトが頼り、山道を進んで行きます。

恋山形駅

智頭駅から1駅目、走ってきた国道373号線とは川を渡って反対側、看板に従い進んで行くと暗闇の中に鮮やかなピンク色の街路灯や駅舎らしきものが見えてきました。

恋ロードと路面に書かれたのぼり坂。辺りに人の姿はなく、列車のやってくる気配もありません。とりあえず、駅舎に向かって歩いていくと、のぼったところに「恋がかなう駅・恋山形駅」の看板、恋山形駅がありました。

当駅を通る智頭急行智頭線は1994年に開業した兵庫県の上郡と鳥取県の智頭を結ぶ第三セクター路線で、非電化の単線であるものの、130km/hの運転が可能な高規格路線で、特急列車のスーパーはくとやスーパーいなばが走る関西圏と鳥取の短絡路線となっています。

駅入り口わきには恋ポストと書かれたピンク色のポスト。恋文をここから投函すると叶うのかも?しれません。階段をのぼりホームへ。駅照明でピンク色が映える構内はハートで埋め尽くされており、恋のかなう鐘の周りにはハート形の絵馬、ホーム番線看板も駅名看板もハートになっています。駅は構内踏切のある2面2線構造、普通列車のみが停車するため、2両までの車両が停車できるホーム長です。

2番線には「日本で4つの恋の駅」とあり、日本に4つある駅名に「恋」のつく駅の一つ。

| 駅名 | 路線 | 所在地 |

| 母恋駅 | JR北海道(室蘭本線) | 北海道室蘭市 |

| 恋し浜駅 | 三陸鉄道(リアス線) | 岩手県大船渡市 |

| 恋ヶ窪駅 | 西武鉄道(国分寺線) | 東京都国分寺市 |

| 恋山形駅 | 智頭急行(智頭線) | 鳥取県八頭郡智頭町 |

今回の訪問で、2017年5月の三陸鉄道の恋し浜駅(雪解けて、鯉泳ぐ東北の旅(3))に続いて、2ヶ所目になりました。駅に次の列車が来るのは少し先のようだったので、駅だけ見学して、本日のお宿に向けて出発です。時間は20時過ぎ、国道373号線を少し進んで、智頭南ICから再び鳥取自動車道(E29)で作用方面へ。志戸坂トンネル手前から一時的に一般道扱いとなり、志戸坂峠を新しいトンネル(旧道の狭小トンネルは廃止)で越えていきます。トンネルを抜けると岡山県西粟倉村へと入り、再び自動車専用道に。そのまま道なりに進み、佐用JCTで中国縦貫自動車道(E2A)、大阪方面へ。夜間走行で少々疲れてきたので途中、加西SAに入りました。

レストランで夕食を、と思ったものの、21時で閉店ということでありつけず…。サービスエリアでは小休憩で済ませて、お宿のある小野市まで急ぎます。滝野社ICで降り、国道175号線を小野方面へ。走りっぱなしで夕食を用意していなかったので、チェックイン前に営業しているお店に入ることに。ちょうど、交差点にラーメン店があったので、すかさずピットイン。遅い時間ですが、ラーメン、ライス、餃子の3点セットで、いつもよりガッツリと頂きました。

完食後、眠くなる前にお宿に向けて出発。県道18号線と進み、22時半ごろ、本日のお宿、一度2019年8月にもお世話になった(潮風の四国、北播磨の旅(5))、ルートイン小野に到着しました。3日目もタイトルの行きそびれた彼の地巡りへ。関西地区を巡った後、帰路へ。

なお、掲載している情報は旅行当日(2024年5月)のもののため、ご覧いただいた時点では異なる場合がございます。ご旅行の参考とする場合(特に交通機関やイベント等)は事前に確認の上、検討をお願い致します。同地域への旅行を検討されている場合の参考になれば幸いです。

1日目(24年5月3日)東京〜奈良~和田山…あの日行きそびれた彼の地巡りの旅(1)

3日目(24年5月5日)小野~明石~京都~信楽…あの日行きそびれた彼の地巡りの旅(3)