今回も1年前になりますが、19年4月、鳩森八幡神社を訪ねた後、陽気もいいので、引き続き都内をお散歩。人で賑わう青山一丁目、休日でひっそりとした永田町を経由し、国会議事堂の向かいにある憲政記念館近くの日本水準原点標庫を訪ねました。

日本水準原点標庫

皇居の近く憲政記念館の南側は公園(国会前庭洋式庭園)になっており、その一角にあるのが日本水準原点標庫です。水準点は明治24年(1891年)にこの当地に設置され、土地の標高を測定(測量)する基準となるものです。設置当時は24.500メートル。現在の値(24.3900メートル)は東日本大震災での地殻変動を反映させたものだそうです。

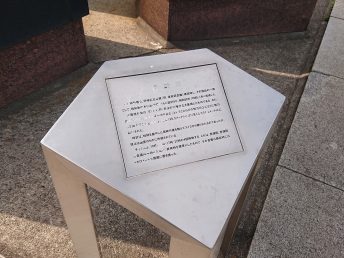

小さな石造りの神殿のようなフォルム。標庫は水準原点標を保護するための建物で、西洋風な造りに菊の紋をあしらった扉。この中に水準原点が収納されています。近くに設置された看板に説明があり、明治期の数少ない近代洋風建築として貴重な建造物。歴史的にも建築学的にも大変重要な施設であるため、昨年国の重要文化財登録されたようです。

電子基準点「東京千代田」

つづいて、水準原点標庫のとなりには、電子基準点「東京千代田」があります。微妙にSFチックなネーミングで、こちらは水準原点の標高における基準ではなく、準天頂衛星システム(みちびき)やGPSなどの衛星測位システムの信号を受信し、地球上の正確三次元位置を計測、モニタリングする施設だそうです。

水準原点同様、測量に重要な施設で、全国に同様の施設が1300あまり存在し、そのうち一つが「東京千代田」のようです(ほかの電子基準点を見たことがないかも…)。通信によりデータの利用や蓄積ができる、いわば測量のIT対応版といったところでしょうか。測量や位置基準情報の提供のほか、地殻変動を感知する目的にも利用されているそうです。

また、先の水準原点の標高の常時監視も兼ねていいるそうです。電子基準点施設やシステムの詳細は、国土地理院のGNSS連続観測システム(外部ページ)に詳しく記載があります。

時計塔

電子基準点より少し離れて、さらに背の高い塔があったので、何の基準点だろう近づいて確認したところ、時計塔でした。

憲政記念館建設時に建てられたもので、三角型なのは三権分立(立法、行政、司法)を象徴したものだそうです。さらに、高さが31.5メートルで「百尺竿頭に一歩を進む」ということわざより、百尺(約30.3メートル)より高いそうです(なぜに104尺?)。訪れた時にはチャイムの音を聞くことはできませんでしたが、1日4回(10時、13時、17時、22時)鼓動するそうです。

おまけですが、憲政記念館近くの自動販売機はとてもリーズナブル。訪れた日は汗ばむ陽気だったので、つい2本購入してしまいました。

今回は地理好きなら一度は訪れたい、少々マニアックな隠れた名所でしたが、紹介した施設のある国会前庭洋式庭園、和風の南庭は四季を感じられる植物や景色があり、都会の散歩におすすめです。仕事で官庁街を訪れたとき、国会議事堂観光の際は少し寄り道してみてはいかがでしょう。

公共交通機関の場合、最寄り駅は東京メトロ有楽町線 桜田門駅もしくは永田町駅です(そのほか、国会議事堂前駅もしくは霞ヶ関駅からも可)。

なお、掲載している情報は19年4月の情報のため、ご旅行の参考とする場合は施設情報、施設の営業時間および休園日を事前に確認の上、検討をお願い致します。同地域への旅行を検討されている場合の参考になれば幸いです。