19年夏。潮風の四国、北播磨の旅。同年5月にも四国を訪ねましたが、逃してきた地域を巡るように再度、西日本へのぶらり旅。引き続き、台風とにらめっこしながらの旅は3日目。徳島県美波町から室戸を経由し、高知県四万十市まで、高知県の海沿いを進んで行きます。

前半…大浜海岸~室戸(最御崎寺)

後半…モネの庭マルモッタン~四万十市中村

3日目(8月12日 月曜日)…前半

2日目が、宿泊地の関係で比較的余裕のある行程になってしまったため、3日目はその分進むことになりそうです。一応、ゆっくりと休めたため、クラッチレバーを握る左手以外の疲労感はほとんど無い感じ。一旦室戸まではほぼ一本道。宿を出て、海沿いを少し進み大浜海岸へ。

前日より明らかに波も高くなり、岩場に打ち付けられては霧のように舞い上がってはいるものの、風は波ほどではなく、体を撫でる程度で道路を走る分には支障はなさそう。

大浜海岸を出発し、眺望の良さそうな海沿いの道へ。

南阿波サンライン

国道55号線から左手へと逸れて、県道147号線(南阿波サンライン)へ。昭和63年まで有料道路だったものを利用者の減少から無料化され、現在に至るそうです。総距離17.1km、海岸線近くの高い位置を通るため、眺望も良く、途中、4ヵ所展望台が設けられています。早速、第一展望台に立ち寄ってみました。

どんよりとした雲に覆われているものの、視界は悪くなく、海上の島々を一望できます。お盆休み中ですが、利用者はライダーの方のみで、ここに至るまでも、対向車とすれ違った記憶がたぶんない…。道も展望台もとても空いていてのどかです。展望台の住人(住猫)なのか、猫が数匹朝から身体を伸ばしてお昼寝中でした。なれているのか、近づいてもスヤスヤ、寝息をたてて、うっすら目を開け様子をうかがうだけ。

そんな猫たちに別れを一方的に告げて、第一展望台をあとにして、再び南阿波スカイラインを牟岐方面へ走ります。第二、第三を通過し、最後の第四駐車場に。

南下するほど波は高くなりそうで、進む方向の海岸線が霞んで見えるようになってきました。第四展望台を出発して、しばらく走ると牟岐駅前で国道55号線に合流です。

鯖大師本坊

駅前を左折し、室戸方面に少し行ったところで、気になる文字を目にしたので、看板の立っていた脇道に入って最初の寄り道してみる事に 。四国別格二十霊場四番札所の鯖大師本坊へ。駐車スペースはありますが、こじんまりとしたお寺です。近くには鯖瀬駅があり、本数は少ないものの列車でも訪れることができるようです。それにしても、なんで鯖という字が付くのか、牟岐周辺では鯖がよく捕れるのでしょうか?

どうやら、この地で鯖(塩鯖)にまつわるお大師(弘法大師)さまと馬子のお話しがあり、その馬子がお大師さまに弟子入りし、その後、当地に庵をたてたのがはじまり。その舞台、お大師さまが塩鯖にお加持した海辺を鯖瀬と呼ぶようになったそうです。昔は険しい道の続く場所だったそうですが、今は立派な国道が通ってアクセスが良くなったもので。本堂で参拝後、御朱印やお札を、同じ敷地内にある四国霊場お砂踏修行道場へ、静寂に包まれたお洞の中を歩きながらプチ修行ができました。

鯖大師本坊を後にし、再び国道55号線、高知県(東洋町)に入ります。たまに並走してきた鉄路はここまで(阿佐東線甲浦駅)。室戸までは、ほぼ海岸線をなぞるように道が延びていきます。

天候は変わらないものの、風が強くなり、進む先には波が砕けて舞い散ってできた霞。約40kmの道のりを潮風を浴びるように走ります。

鹿岡の夫婦岩

室戸に向かう途中、海に少し突き出すよう岩場が目に入ったので、少し寄り道。それは付近のランドマーク的存在の夫婦岩でした。夫婦岩の近くまで寄れる歩道が整備されており、近くには説明が書かれた石碑。海はすぐ目の前なので、かの映画会社のロゴマークが浮かんできそうなダイナミックな波飛沫。たぶん、台風が近づいてきているためかと思いますが…。

長年、波や風雨にさらされ、塩類による風化(タフォニ)で岩は、傷ついているように見えるものの、力強く、それを見ていると、強い日差しで少々弱っていた気力が少し回復したように感じられました。

むろと廃校水族館

涼しさをとって日に焼けるか、日に焼けないようジャケットを着て暑さを取るか。ヒリヒリする両腕を労りながら、夫婦岩を出発して少し進むと、ちらほら建物が見えてきました。初日の夜、入手した情報。廃校になった小学校が水族館?の看板。付近では人気の施設のようで、駐車場には車がいっぱいです。誘導に従い、二輪車置き場にバイクを停めて、校舎の玄関へ!

元小学校の建物をそのまま使用しているため、水族館らしい展示のほか、地元のお魚や身近なお魚も展示されており、どことなく自由研究の発表のような雰囲気も。小さな子供に混じって、大きな子供気分で巡ってしまいました。

建物内を一巡し、屋外へ。そこには水泳用のプールが広がっており、子供たちに代わって、今は魚が優雅に泳いでいます。話に聞いていた、シュモクザメも小さいながらプールの中で異彩を放っていました。プールに浸かるわけにもいかないので、プール脇の出口から外に出て、近くのテントの下で販売していたお手頃価格(100円か200円だったような…)のかき氷でクールダウン。カップのかき氷のイメージを超えてきた、カップの高さの倍ほどの氷に感動です。つい、写真に撮ってしまいました。いい具合に冷えたところで、出発です。

御厨人窟・神明窟

まもなく岬、そんな時に見えたのが、御厨人窟の看板。気になったので、灯台に向かう前に立ち寄ってみました。駐車スペース側に見えるのは切り立った崖のような地形にぽっかりと侵食されて開いた穴。御厨人窟(みくろど)は弘法大師さまが悟りを開いたとされる地。室戸を含めた一帯はジオパーク(室戸ユネスコ世界ジオパーク)となっており、先の夫婦岩同様、地学的に興味深い場所が点在しているようです。

現在は海岸線より離れたところに洞窟は存在していますが、弘法大師が修行をしていたころは、洞窟から見えた景色は空と海だけ?

地震による隆起の繰り返しにより、せり上がり出来上がった地形だそう。道路を挟んで反対側は海辺、ゴツゴツとした岩場が連なります。

灯台(室戸岬)は目と鼻の先です。

室戸岬・室戸岬灯台

海沿をトコトコ、道沿いに駐車スペースはありましたが、灯台付近までは山道を登る必要があるようで、少し行ったところにある、室戸スカイラインを使って、近くまで寄ってみる事にしました。眺めの良い葛折りの山道を進んだところにある、最御崎寺入り口付近の駐車スペースへ。そこからは徒歩で灯台を目指します。数分程度で、視界がひらけて、大海原が姿を表しました。

岬の高台に建つ、室戸岬灯台。建物自体は、こじんまりとしていて、内部を見学できるようなスケールではありませんが、使われているレンズは日本一。太平洋に突き出したようにある室戸岬周辺の海の安全を見守る、頼もしい存在です。灯台の説明看板の隣には、旅先で度々見かける恋人の聖地の看板もありました。

最御崎寺

灯台を見学した後、最御崎寺(ほつみさきじ)へ参拝。前日訪れた薬王寺の次(70km超離れてますが…)の四国霊場第二十四札所で土佐最初の霊場、真言宗のお寺です。木々に囲まれた境内は海の近くにいることを感じさせない雰囲気です。

空海の七不思議の一つとされる鐘石が境内に、小石で叩くと鐘のような音がし、冥土まで届くと言われているそうで、大岩には小石で洗われたような窪みがあり、まるでアート作品のように見えました。

参拝、御朱印を頂いた後、駐車場に戻り、土佐(高知県)横断に向けて後半へのスタートラインを切ります。午後の天候も変わらず、素晴らしい景色が眼下に広がっていました。

3日目(8月12日 月曜日)…後半

モネの庭

室戸スカイラインを下り、再び国道55号線へ。初日の夜に入手した次なる情報をもとに、奈半利川を少し遡った、北川村にあるモネの庭マルモッタンに寄り道です。

フランス北部ジヴェルニーの庭をモデルに、印象派の巨匠、クロード・モネの絵画の世界を再現した庭園の広がる施設で、3つの庭で構成されています。村の産業振興として、紆余曲折あり、尽力の末に形となった庭園は本家のお墨付きの得た作品でもあるようです。

絵画の中のワンシーンを自ら切り取れるような景色。水辺もあるので日陰は涼しく、半ばオーバーヒート気味の身体にとってはオアシスのような感じで。思ったより長居してしまったようです。

訪れた季節(8月)、園内には普通のミツバチの他、ブルービーと呼ばれるルリモンハナバチが蜜を求めて飛び回っており、幸せを運ぶとされるためか、花から花へと巡る蜜蜂のごとく、人々もハチにつられ、庭を巡る感じ。蜜を集めて飛び回るため、フレーム内に留めておくのも難しいもので、仕事のお邪魔にならないようそっと、ぱちり。

僅かでも、幸せは収めることができたかな。カメラに幸せを収め、テイクアウトし出発です。モネの庭の近くには幕末の志士、中岡慎太郎の資料館もあるようですが、土佐と言えばの鉄板観光地にたどり着けなくなってしまうのでまたの機会に。

奈半利駅

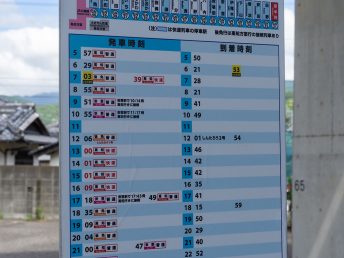

暑さのピークは過ぎ、モネの庭の次に訪れたのは最寄りの奈半利駅。土佐くろしお鉄道阿佐線(ごめん・なはり線)の終着駅です。国鉄時代に計画され、当初、室戸方面まで延びる予定だったようで、午前中通り過ぎてきた徳島県内を走る阿佐海岸鉄道の阿佐東線と繋がるはずだった盲腸線。繋がっていたら室戸観光に良かったのかもしれませんが、室戸方面に用事がない場合は国道493号線の経由のほうがショートカットできそう…。路線は三セクでは新しいほうで、単線なものの高架のターミナル。列車間隔は大体1時間に1本程度で意外と便は良さそうです。

アンパンマンの作者、やなせたかし氏が高知県出身ということで、駅への入口ではなはりこちゃんがお出迎え。キャラクターはなはりこちゃんだけかと思って調べてみると、駅ごとにいるようです。どことなく、バターライクな陽気な表情。傾き始めた太陽の代わりに、その表情に照らされます。タイミングが合わず、列車は見られませんでしたが、駅舎併設のお土産売場で、お酒に合いそうな、真空パックの味付け鰹スティックを見つけてお買い上げ。駅前の駐車スペースで出発の準備をしていたら、お土産を買った売店の方が、試作なのでどうぞ、とアイストッピングのかき氷を! とてもありがたく、身体に冷たさが、心に温かさが沁みました。

アンパンマンの新しい顔で勇気100倍とはいきませんが、顔の一部を頂いたような、涼のおすそわけに感謝し、元気100倍、出発です。

国道55号線、土佐東街道を高知方面へ。引き続き海に沿うように延びる道をトコトコと進んでいきます。

ときより気になった景色に惹かれては立ち寄って休みを繰り返し、安芸市の街中を抜けていきます。街中には岩崎弥太郎の看板。安芸市が出身地だそうで、三菱財閥創業者というイメージが強いものの、幕末、土佐藩や海援隊に関わっていたとか。今回は通過しましたが、生家は市内に観光施設として現存しているようです。

安芸の先、高台にあった洋風のおしゃれな駐車スペース(赤野自転車道休憩所)で小休憩。サイクリング道が海沿い近くに整備されていて、サイクリスト向けに手洗い場、屋根付き小屋(てっぺんの茄子がアクセント?)、それと童謡「雨」のモニュメントが設置されたこぢんまりとした場所です。眺望良く、赤野川を渡るごめん・なはり線(タイミング良く走ってきませんでした…)や川ごしに琴ケ浜を望むことができます。琴ケ浜には雲の切れ間から降りてきた天使の梯子(薄明光線)が着地した地点が明るくなっていて、まるで光の道が海に向かって延びているようでした。

桂浜

国道55号線、途中南国安芸道路、高知東部自動車道(E55)を通り浦戸大橋を渡ると桂浜に到着です。高知市街地からは少し離れていて、車を利用する必要がありますが、桂浜公園に駐車場が整備されて止める場所には困りません。また、バスなど交通機関も十分なようです。メジャーなスポットとあって、夕方ごろでも混雑しています。駐車場から桂浜までは公園内を徒歩。まずは有名な坂本龍馬(像)に会いに。浜ではなく高台にいらっしゃいました。初めてお会いしますが台座を含めると、とても背が高く、少々逆光気味ですが、青い空を背にする姿がカッコいい!

続いて浜へ。台風の影響で波もいつもより荒くなっていますが、元々潮流がある場所のようで、海岸線から少し離れて龍馬の如く、大海原と周りの景色をぐるり眺めてみます。

龍馬像、桂浜の他にも桂浜水族館(写真)、浦戸城跡、竜王宮(桂浜、写真の岬の辺り)がありますが、日没前に出来るだけ先に進みたいので、月の名所と称される桂浜を惜しみつつも後に。高知も新潟張りに横に長く、一日で巡れる場所が限られるので、市内観光はついででなく、ピンポイントで訪れたほうが良いですね。バイクなので、極力、公共交通機関で巡れない場所へと思うもののついでなのでメジャーな所もと思ってしまう性…。

駐車場に戻り、行きに渡ってきた、暖色に染まり始めた浦戸大橋を浦戸湾口より望み見て出発です。

桂浜公園より高知県道34号線、14号線を通り仁淀川を渡り、県道23号線。再び海沿いを走ります。日差しは気にならなくなったものの、風が少々強くなり波しぶきが霧状になって視界を遮ります。清流で聞かれるようになった仁淀川を越え少しして、親子クジラが気になったので、桂浜を出発してから、さほど進んでいませんが立ち寄ってみました。

ここは宇佐しおかぜ公園。親子クジラのモニュメントは公園への入り口だったようです。夕方だったので広い駐車場に車影はまばら、道の駅ほどではないものの、売店や自販機等がありました。近くの海域ではホエールウォッチングができるようで、その拠点にもなっているそうです。公園からはこれから向かう宇佐大橋(県道47号線)が見えました。

横浪黒潮ライン

宇佐大橋を渡り横浪黒潮ラインを道なりに。岸辺は徐々に荒々しくなり、稜線を進むように西へ。朝食以降、水や氷が主食でろくに食べていなかったので、涼しくなると空腹感が…。景色を堪能しながらお食事処の存在を期待してみるも、お店らしきものは見えませんでしたが、しかし、眺めの良さそうな駐車場、その売店が辛うじて開いていたので引き寄せられるように入場。閉店間際でしたが、たこ焼きを手に入れ、雄大な土佐湾を背景に遅めのランチを取りました。

横浪県立自然公園帷子﨑(かたびらざき)の看板。柵の向こう側は急斜面。高知と言えば足摺岬のイメージでしたが、崖のような地形は似ているのでしょうか。駐車場を出発し、眺めのよさそうな場所で度々タッチアンドゴー。

空に浮かぶ雲が増えてはきましたが、今夜、そして明日も雨はなさそう。夕陽にバックに須崎市街方面へ急ぎます。

須崎市~四万十市

景色は自然豊かな緑から生活感溢れる色へ。コンビニや飲食店が色々とありましたが、帷子﨑で多少補給ができたので、街中を走り抜けていきます。

国道56号線。新荘川沿いの道の駅かわうその里すさきで、日暮れ前のルート確認と一休み。須崎市はニホンカワウソで有名な場所で、よく見れば、駐輪場の看板には市のマスコットキャラクター、しんじょう君が。確か、良く似たキャラクターと揉めてましたが…。

道の駅を出発し、すぐの須崎西ICより、高知自動車道(E56)にて四万十市を目指します。ただ、全区間が自動車専用道で繋がっていないため、所々で国道を走っていき、黒潮町に差し掛かった時には真っ暗。僅かな沿道の灯りと月明かりが頼りです。

四万十市まではもう少し。道の駅なぶら土佐佐賀に立ち寄り、小休憩。道の駅観光案内看板(カツオの一本釣りのオブジェが高知らしい)だと、見どころが随所にあるようです。

道の駅を出て少し、道は再び海沿いへ。波の音はエンジンの音にかき消されているものの、視界に度々現れる、光の波、お月さまは街灯代わりの助け舟。海の向こうに浮かぶ姿が拝めそうだったので、月明かりに照らされる、国道沿いの公園へ。

海に寄れるよう設けられた展望台。人気(ひとけ)はなく、見えるのは空高く浮かぶ月と直下海面に映り込む月明かりのの海路。それがとても綺麗でただただ佇む。桂浜の月は見られませんでしたが、この場で貸し切りのお月見が満喫できました。

佐賀公園付近から、中村駅周辺まではこれまで走ってきた距離に比べたら、僅かなもの。月明かりに加え、街の明かりで夜空が明るく見えてきました。そして、間もなく中村駅前に到着。本日のお宿にチェックインし、ご当地っぽい夕食とお酒に舌鼓を打って、本日約300km、3日目の旅は終了。

4日目(8月13日)は四万十川を遡上し、愛媛、香川と通り、兵庫まで進みます。

19年8月13日(火曜日)に続く…

なお、掲載している情報は旅行当日(2019年8月)の情報のため、ご覧いただいた時点では異なる場合がございます。ご旅行の参考とする場合(特に交通機関やイベント等)は事前に確認の上、検討をお願い致します。

同地域への旅行を検討されている場合の参考になれば幸いです。

1日目(19年8月10日)東京~徳島…潮風の四国、北播磨の旅(1)へ

2日目(19年8月11日)徳島~日和佐…潮風の四国、北播磨の旅(2)へ

4日目(19年8月13日)四万十市中村~小野市…潮風の四国、北播磨の旅(4)へ

5日目(19年8月14日)小野市~長野、東京(6日目)…潮風の四国、北播磨の旅(5)へ

“潮風の四国、北播磨の旅(3)” への4件のフィードバック