今回は18年6月頭、春と初夏の陽気が入り交じる中、新東名経由、新清水ICより、国道52号線を北上し、富士川沿い、日帰りで山梨県の身延(身延山久遠寺)を訪れた際の旅のひとこまです。

駿河湾沼津SA、身延駅周辺

東名、新東名と通り、西を目指すときに頻繁に利用する、駿河湾沼津SAでいつも通りに一休み。そこではツバメも羽休め。工事中の木の板の先にとまっていました。普段は飛び回っていて、なかなか写真に収めるのが難しいですが。

新清水ICで高速を降り、国道52号線、富士川沿いを北上、身延山を目指します。途中、川を渡り県道10号線。反対岸からの富士川と福士洞門。トンネルとは違う川沿いに作られた道に多くある、神殿の柱が並んだような道を洞門といいます。昼間は、柱と柱の間から日が差し込み、無骨でありながらも、引き寄せられる不思議な存在。今回はそんな洞門は走らず、初夏の富士川と緑に覆われる洞門を外側から眺め、引き続き県道を北上し身延線と並行していきます。

途中、甲斐大島駅の先で、少しの待機で電車が来るようだったので、1枚。身延線(富士~甲府)普通 甲府行きの313系。沿線を目的地にしない限り乗ることのない、飯田線の次に一度は乗ってみたい南北縦断、地方交通線の一つです。比較的本数の少ない路線で、行程上、列車のダイヤとタイミングが合うと少し嬉しくなりますね。たまにある並走とかは特にです。ただ、ローカルエリア(川沿いや山間)の場合によっては列車より先回りできるのが、嬉しいのやら悲しいのやら…。

身延駅前を通り過ぎて、身延橋で再び富士川を渡り、国道52号、県道804号で身延山を目指します。

身延山久遠寺

身延駅より15分程度、山あいの道を進んでいいくと、入口の門が目に飛び込んできます。大型バスも通る商店の並んだ細い道、ちょうど下りのバスが来たため、空いたスペースで待機し、すれ違い。三門を横切り、坂を上り切ったところに駐車場があります。スペースも広く、いつも数台はバイクが止まっており、車よりスムーズに訪れることができます。

駐車場は三門からの階段を上り切った場所にあり、そこからエレベーターで境内に向かうことができます。久遠寺を訪れるのは二度目。久遠寺は日蓮宗の総本山で、三門から延びる階段を背に左手に五重塔、正面に本堂、その隣に祖師堂があります。参拝を済ませ、日差しの溢れる境内を散策。

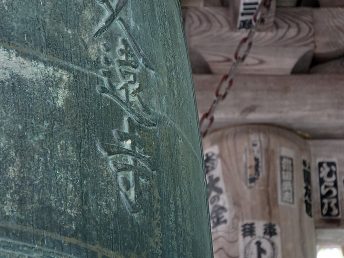

本堂向かいにある、大鐘楼と大鐘(おおがね)。ほかの建物とは一線を画す姿。寛永元年(1624年)に鋳造されたとされる鐘銘、歴史ある鐘で、朝、夕の決められた時間と除夜の鐘、そして山に緊急のことが起きた時以外は撞かないそうです。

御朱印をいただき、以前訪れた時より時間に余裕があるので、身延山ロープウェイで山頂を目指してみることにしました。

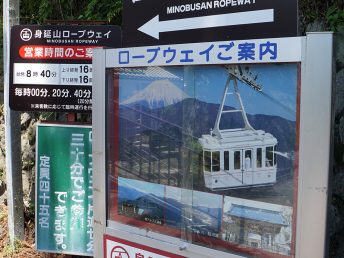

身延山ロープウェイ

駐車場をはさんで反対側、ロープウェイ乗り場があります。20分間隔で1台のゴンドラが往復しています。登山道で山頂を目指すことはできますが、ロープウェイに乗車し7分で身延山の山頂へ。

身延山山頂

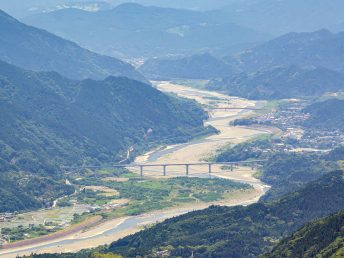

ロープウェイ奥之院駅で下車後、すぐの場所に標高1153m山頂展望台があります。富士山は尻を隠して、頭を隠さずといったところでしょうか。空は霞んではいるものの眺めは抜群で、富士山のほか、走ってきた富士川沿いの街並みを一望できます。

山の反対側(北側)へ回ると、また違った表情をうかがうことができます。写真では見切れていますが、右手には八ヶ岳連峰、奥秩父山系まで。訪れた日の北側は雲や霞がかかることなく、南アルプス方面を一望できました。

山頂には日蓮聖人お手植えの杉の木や思親閣があります。6月上旬、境内のヤマツツジが見ごろで、カラスアゲハが花蜜を求めて舞っていました。

30分ほど山頂に滞在、時間は正午過ぎ。再びロープウェイで下山し、来た道を戻り国道52号線へ。引き続き北上し、増穂ICより中部縦貫自動車道で甲府方面へ。沿って走ってきた、富士川。この付近で笛吹川と釜無川が合流し、富士川となって太平洋へ注いでいます。

中部縦貫自動車道の白根ICで降り道の駅しらねへ。ここでは旬の野菜、果物を購入することができるので、付近を訪れた際はほぼ必ず立ち寄る道の駅です。6月上旬は「さくらんぼ」が旬で、立ち寄るたびに、つい買いすぎてしまいます…。夏の季節(7月頃)はとうもろこしがおすすめです。

購入後、再び中部縦貫自動車道、中央自動車道、渋滞回避で一部一般道を経由し日のあるうちに東京へ戻りました。

なお、掲載している情報は18年6月の情報のため、ご旅行の参考とする場合は施設情報、施設の営業時間および休館日等を事前に確認の上、検討をお願い致します。同地域への旅行を検討されている場合の参考になれば幸いです。