25年3月上旬。今回の旅は参観灯台スタンプラリーをコンプリートするため、残り2ヶ所のうち、一番遠い灯台であろう平安名埼灯台へ。初日に目的である灯台参観を済ませてしまったので、一人でも楽しめる?宮古島とそれに繋がる島々を巡り、気になったスポットに寄り道、といった普段のソロツー旅行と変わらない、自由気ままな南国観光へ。2泊3日の宮古島の旅の2日目です。

今回の記事の旅人(春の南国、宮古島の旅)

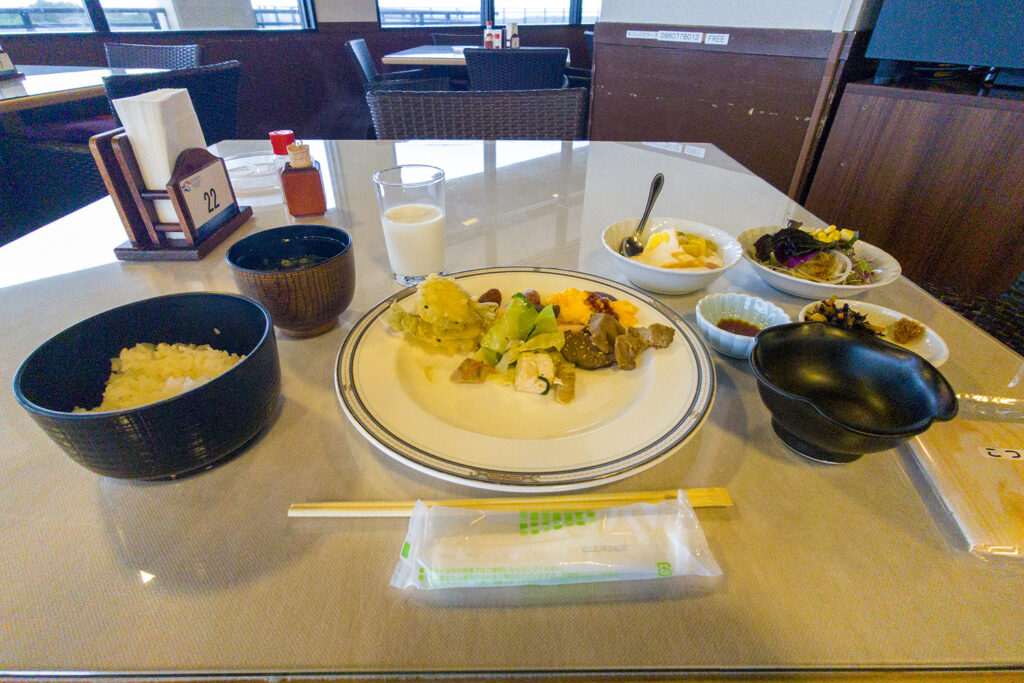

土曜日の朝。前日より天気は多少良さそうかと思いきや、どんよりとした雲が広がり、傘が不要な程度な小雨がぱらつく場面も。朝食のため、車で移動し、レストランフロアで海を眺めながらの優雅なひととき。食後は部屋に戻って、連泊なので必要な荷物だけを積み込み、少々ゆっくり目の9時過ぎに出発。島内を時計回りで巡っていこうと思います。

お宿を出て、少し先の平安名埼灯台は本日スルーし直進。これより国道390号線、少し進んだところで左側に見えた博物館っぽい建物を発見。今日の旅程は1日フリーで、具体的な行先は決めず、移動しながら、Googleマップのスポットとインスピレーションで決めていこうと思っていたので、最初の立ち寄りスポットに決定。

宮古島海宝館

国道沿いにある海宝館は主に貝を展示する私設博物館で1万点以上の展示物が常設されています。開館時間から間もない時間に入館したため、先客もおらず、ゆっくりと見学することができそうです。

| 名称 | 開館時間 | 休館日 | 所要時間 | 入館料 |

| 宮古島海宝館 | 9:00~17:00 | 無休 | 60分程度 | 大人500円 ※中学生以下300円 |

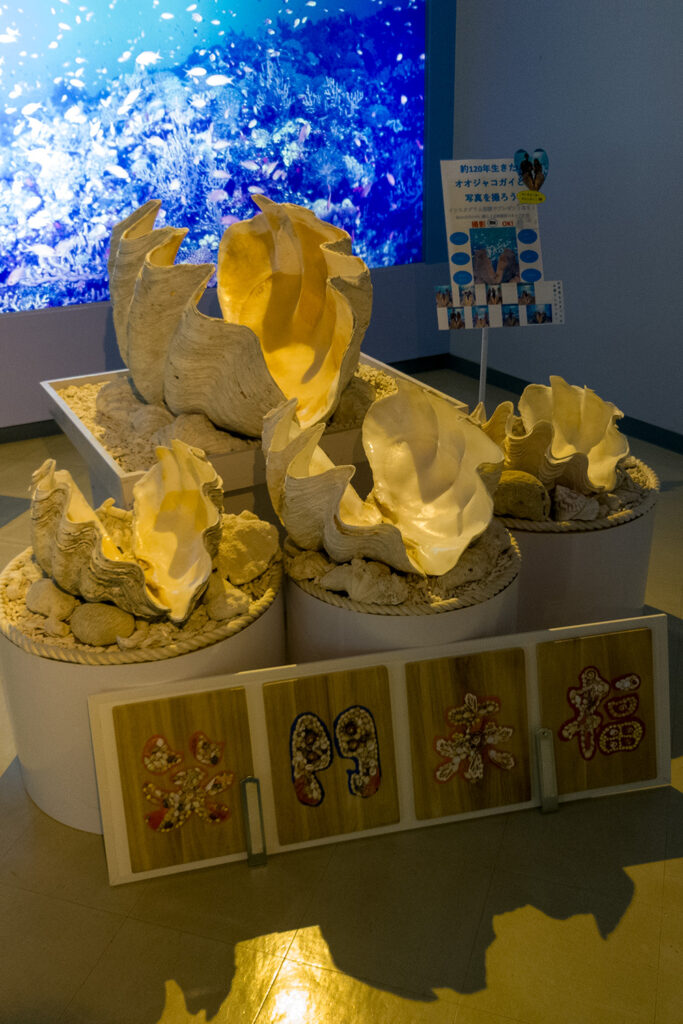

受付でクイズ付きの入場チケットをゲットし展示室内へ。入り口付近にはフォトスポットがあり、セルフィーは恥ずかしいので、オオジャコガイのみで一枚。貝といえば昔のIllustratorのパッケージにあったボッティチェリのヴィーナス誕生を思い起こしますが、この貝かと思いましたが、後で調べたら違ってました。

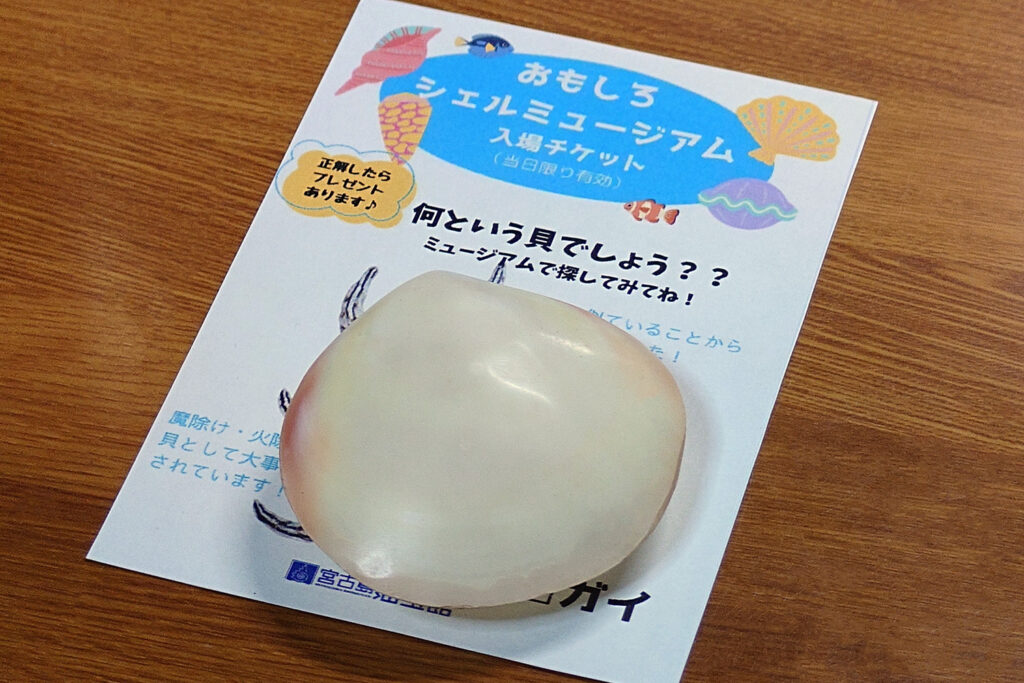

それはさておき、展示は充実しており、付近の海で見かけるものだけでなく世界中の貝が揃っており、海の宝石を見ているようです。また、展示を見るだけでなく、貝細工体験のできるそうです。展示コーナーを出るとおみやげフロアへ。まずは答えを記入したクイズ付きの入場チケットを店員の方に提示し粗品をゲット。続けて、おみやげフロアをぶらり。地場のお土産のほか、貝の宝飾品などもならべられており、魔除けとされるスイジガイも販売されていましたが、突起の部分が折れてしまいそうだったので、代わりに大福のようなビジュアルの貝殻(ムーンなんとか…)を購入しました。

ついでに南国のビーチへ!

建物を出て、海宝館の脇に小道を下っていくと保良泉ビーチがあるようなので、途中まで行ってみることにします。車ですれ違い困難な急な坂を下って行き、そのままビーチ近くまでたどり着けそうですが、途中にあった駐車スペースまで行って停車。オフシーズンのため、少し先に見える砂浜に人の気配はない様子、いるとしたら蝶がちらほら。

クロアゲハのように見えましたが、オレンジ色のアクセントが入っていたので、調べてみると毒をもつとされるジャコウアゲハ(毒のある草を幼虫の際に食べるため)でした。ここでは昆虫と植物観察だけにして、急坂を再びのぼって国道に戻ります。

宮古島地下ダム資料館

続けてマップ上にダムの名称を発見したので、灯台と同じように巡っているダムにも立ち寄らなければ。そういうことで、福里地下ダムに立ち寄ることにしました。

地下ダムって何だろう?

地図の場所に到着したものの、想像しているダムの姿はありません。というより、宮古島には高い山や川もなく、本州などの山地に川をせき止めて設置されたダムをつくるような場所もありません。では、どんなダム?

その答えが「地下」という名称。看板の案内に従って、進んでみるとすり鉢状になっており、コンクリートの堰が見えました。堰は周囲より低い位置にあり、澄んだ水を湛えています。近くに設置されていた説明看板にその全体像や設置された経緯が記されています。宮古島の主な水源は降雨であり、大地は琉球石灰岩という保水力が乏しい地質のため、その地下水の流出を止めて農業用水とするために設置されたそうです。続けて、近くにあった地下ダム資料館へ。

| 名称 | 開館時間 | 休館日 | 所要時間 | 入館料 |

| 宮古島市地下ダム資料館 | 9:00~17:00 | 月曜日 | 30分程度 | 330円 |

施設内は地下ダムについての展示があり、受付の方に地下ダム等について詳しく説明してもらえました。そして、お土産にダムカードと桃の香りがするという月桃(ゲットウ)の葉を頂きました。資料館での見学の後はおススメされたスポットに立ち寄ってみます。

県道235号線沿い、高台に駐車スペースが設置されており、看板が設置されています。鯨が見える丘「ムイガー」とあります。ムイガーとは湧き水という意味だそうで、地下水が滲み出て海に注いでいる場所です。切り立った崖に遊歩道(ほぼ階段)が設けられており、海沿いの水汲み場の近くまで降りることができます。ここからも東平安名埼や太平洋が一望でき、クジラも見られるようですが、訪れた時にその姿はありませんでした。

再び崖を上って、駐車場に戻るころには汗が滲み出る感じ、冷房の効いた車の中で涼みながら、次の目的地、来間島を目指します。県道235号線を引き続き進んでいくと、左手にお城のような建物が見えてきます。宮古島に洋館?と思うものの、うえのドイツ文化村という公園のような施設だそうで、一人で立ち寄るのもミスマッチなので、今回は通過します。

坂を下って行くと、徐々に海が近くなり、所々で砂浜っぽい景色が見えてきました。南の島で海水浴!といった気候では無いですが、前日までウミガメとのランデブー体験に行くか行かないか悩んでいたので、足湯ならぬ足海水浴だけでも。そんなとき、海外線を走っていると、良さそうなビーチが。

まるこビーチという小さな浜。足元には砂ではなく珊瑚?の欠片やゴツゴツした岩があるので、海水浴には向いていないようですが、宮古島の海を眺めるスポットとしてはベターな感じ。足海水浴は後が大変なので、手だけ海水に使って宮古島の海を満喫。ついでにこのために用意した防水カメラケースに入れたウェアラブルカメラをドボン。魚の姿も見えました。

来間島

県道235号線と246号線との交差点を左折すると、来間島へと渡る来間大橋へ。路面工事中で少しアトラクションのような振動がありましたが、初日の伊良部大橋の1/3ほどの距離を渡りきると、来間島に上陸です。竜宮城展望台という場所があるようなので、街中の細い道を進んで行くと駐車場らしき場所を発見。しかし、混雑しているようで停める場所が…。あきらめて、島内をウロウロすることに。小さな島のため、端から端まで車であっという間。そんな中、島の中央付近に石垣のようなものが。

スムリャーミャーカと呼ばれる巨石墓で大正時代まで使用されていたそうで、今は石垣のようですが昔は上に建築物が乗っている構造だったそうです。現在は県指定史跡となっています。続けて、島の端っこにある長崎浜へ。

先ほど立ち寄ったまるこビーチより砂浜っぽいですが、少々殺風景な感じ。島の南側は畑などが多く、のどかな風景が広がっていました。

竜宮城展望台の代わりに、来間大橋で宮古島に戻る手前にあった展望台へ。橋を渡る少し手前の高台にある展望台で、5台程度停められそうな駐車場があり展望台からの景色は天気が良ければ抜群…。対岸の浜辺や橋の全体が見渡せます。設備は展望台とお手洗いのみなので、比較的すいていて穴場展望スポットです。

展望台を出発し、来間島から再び宮古島へ。県道235号線、191号線、上地交差点で国道390号線へと入り、与那覇湾沿いを走っていきます。

島の駅みやこ

道の駅ならぬ「島の駅」。1日目には通り過ぎましたが、現地のお土産購入のために今日は立ち寄ります。時間は13時過ぎ、駐車場は混雑しており、誘導に従って空きスペースに駐車。3月といえども雲越しに感じる太陽は初夏のようで暑いので涼しい店内へ向かいます。

施設内には食事処もありましたが、お昼時で混みあっていたので、別の場所でランチを取ることにして買い物メインで。店内には名産の黒糖や宮古島の雪塩を使用したちんすこうなど、色々な土産物が並んでいます。

レンタカーのスペースに空きはありますが、あまり買いすぎると、車を返した後の手荷物が増えてしまうので、量はほどほどにして、再び移動します。

みやこ下地島空港とその周辺

来間島の次は前日にも訪れましたが、県道192号線、伊良部大橋で伊良部島へ。今度は島内をぐるっと巡ることにします。橋を渡ったら時計回りで、県道204号線、90号線と進み、運河のようなところを越えると下地島。その道の突き当りにあるのが宮古島地域のもう一つの空港、みやこ下地島空港です。

下地島空港は元々訓練用の設備だったものに新ターミナルビルを設置し、定期便の運用を始めたもので、羽田からはスカイマーク便が就航しています。ターミナルから徒歩圏内に広い駐車場が整備されており、飛行機を利用しなくても、ターミナルでのショッピング等が楽しめるようになっています。

着いたときにちょうどスカイマーク便が離陸していきました。少し前に雨が降ったのか、地面が所々濡れており、水たまりができています。フロアガイドによると、搭乗エリアとエントランス棟は物理的に分かれており、平面で移動ができる非常にまとまった空港のようです。

飛行機には乗りませんが、カフェやショップの利用が可能で、お土産売り場でみやこ下地島空港オリジナルグッズを購入しました。空港の次は、近くにあるカフェに立ち寄るため、来た道を少し戻って、伊良部島へ。14時過ぎと遅くなりましたが、ランチタイムは軽めのサンドと、とってもあまーい、黒糖ちんすこうズミージーをいただきました。

食事の後、軽くお店の周りを歩いてみました。敷地内の一部は庭のようになっており、眺めるだけで座りはしませんでしたが、ブランコも設置されています。天気と陽気が良ければ購入したドリンクを飲みながら風に吹かれるのもよさそうな感じです。

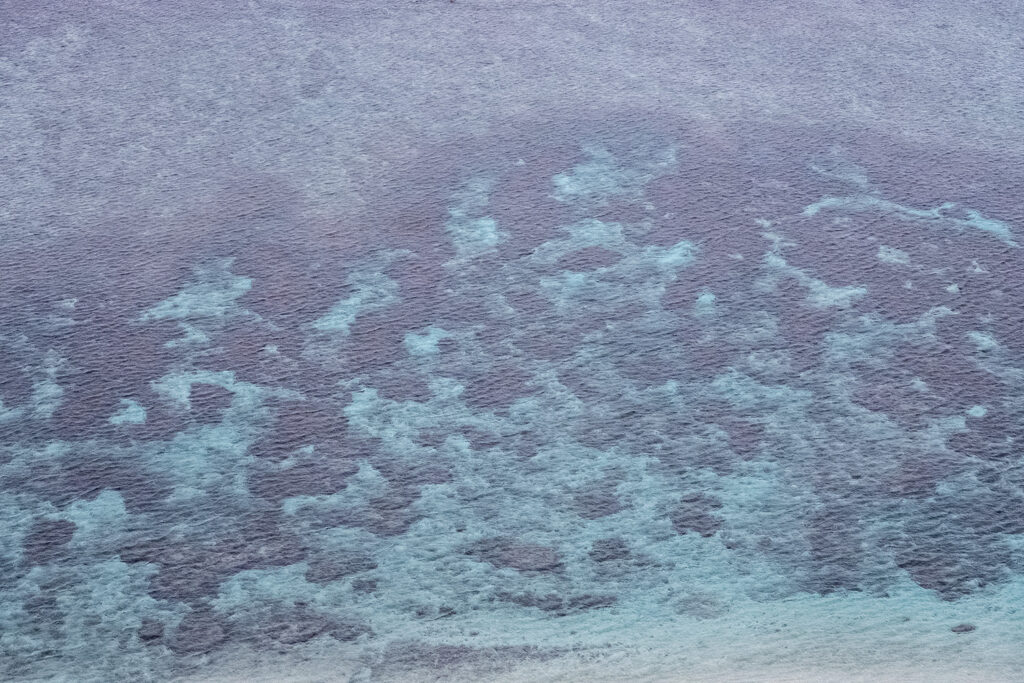

続けてカフェから近い、佐和田の浜展望台へ。駐車場はありますが、側道を流用したような規模なので停められるのは3台程度でしょうか。ここからは滑走路(17END)や佐和田の浜を一望できます。遠浅の海に点在する岩の塊は大津波で運ばれてきたものとされており、不思議な景色を作り出しています。

潮の流れの関係か、海外から流れ着いた空き容器などが所々に集まっていて見た目少々残念な点もありますが、潮合いや天気によって海の色が変化するそうで、訪れた際はサイダーのような淡い水色でした。

サバウツガー

来間島の外周道路(市道?)を引き続き時計回りに進んで行きます。白鳥崎を過ぎて、これまでとは違った原生林の中を抜けていくような感じの道。フナウサギバナタという場所を目指し道なりに走っていくと、いつの間にか通り過ぎてしまったようで、島内中央部を貫いている県道90号線にぶつかりました。一旦、坂道を下って、海岸線近くにあるサバウツガーという水汲み場へ。

午前中に立ち寄ったムイガーと同じく、昔は真水の確保が難しかったため、1966年(昭和41年)に簡易水道ができるまで生活用水として利用されてきた井戸の跡が階段を下った先にあります。そんな井戸を階段上から眺めていると、ポツポツと雨が降り出してきたので、急いで車に避難し、先ほど通り過ぎてしまった、フナウサギバナタへ戻ることにします。

フナウサギバナタ

ポツポツだった雨がスコールというか⋯、視界の悪い中、来た道を引き返し、フナウサギバナタを目指します。大きな鳥(サシバ)が翼を広げた展望台があるとマップアプリの写真に掲載されていたので、これは鳥好きとしては一目見ないととやってきました。着いた頃には小雨になっており、傘は無くても問題なさそうです。

ただ、駐車場に車を止める際、見える景色に少々違和感が。

あれ、階段のついたただの岩山しかない?

いるはずの鳥の姿がどこにもありません。車を降りて、観光案内の看板の写真を見ると鳥の姿はありましたが、モニュメントのほうは老朽化のため撤去されてしまったとのこと…。ただの岩山をのぼって海を眺めてミッション完了?サンゴ礁の海が眼下に広がっているようですが、先ほどまでの雨や天候のせいか、海が荒れており、深い青色になっていました。晴れた穏やかな海の時は看板のような明るい青の海が広がっているそうです。

フナウサギバナタから再び時計回りで、伊良部大橋方面へ。移動と共に再び雨が強く降り出してきたので、途中にあった佐良浜漁港で落ち着くのを待つことに。弱まってきたタイミングで、港から海を眺めてみると小魚がいっぱい泳いでおり、近くでは雨にもかかわらず、釣りをしている人たちもいました。

港には売店もあり鮮魚等が並んでいるので、宿泊施設に調理環境のある際は食材調達に良さそうです(電子レンジしか無いので今回は眺めるだけで⋯)。港を出て、少しすると今までの雨が嘘だったかのように上がってしまいました。まるで山の天気のようですが、場所によって随分と天気が違うようです。伊良部大橋を渡って宮古島に。国道390号線で、多良間島(宮古島と石垣島の間に浮かぶ島)への船が発着する平良港脇を通り過ぎ、県道83号線。次の島に向けて北上します。

池間島

名もない交差点で県道230号線方向へ、西平安名崎方面に道なりに。途中に雪塩ミュージアムがあり、雪塩ソフトクリームでもと思いましたが、時間は17時前で閉館時間間際…。あきらめて、池間大橋方面へ直行することにしました。

池間大橋を渡った先が池間島。来間島と同じか少し小さい規模(主観です)の離島ですが、宮古島と橋でつながる3つ目の島です。とりあえず島を時計回りに進んで、上陸地の対岸にあった池間島灯台の見学へ。

平安名崎灯台と違い、無人で観光地化されていないようで車や人の姿はありません。駐車場は無く、灯台入口付近の路上に車1台分ほどのスペースがあります。池間島灯台の初点灯は1940年(昭和15年)で、先島諸島で最初に設置されたそう。現在の建物は1986年(昭和61年)に建て替えられた2代目で、気象観測装置も設置されており、海の安全を見守っています。灯台見学を終え、引き続き、時計回りに島を一周。池間大橋の付け根にある駐車場へ(後々調べたら島の中央付近に鳥たちの集まる湿原があったそうで、スルーしてしまいました⋯)。駐車場には売店や公衆トイレなどがあり、小さな池間島の観光拠点のようになっています。ワンちゃん&ネコちゃんがお出迎えしてくれるカフェでアイスコーヒーを購入し、橋の周りをブラブラ。

橋でつながっていない大神島も近くに見ることができます。また、近くにはトゥイヤーヌヒダという砂浜があり、海水浴には向いていないようですが、きれいな水色の海と浜、絵のような景色が広がっていました。そして、橋を渡って、対岸へ。

場所は変わって、狩俣駐車場。駐車スペースは10台程度。訪れたときは夕方で、入れ替わり1、2台といったところでしたが、夏の観光シーズンには混雑してとめられないこともあるそうです。ちょうど、海上の雲がはけてきて、池間島から大神島までの大パノラマを拝むことができました。海は変わらずきれいな水色の海。池間島側と違うのは砂浜は無く、ゴツゴツとした岩の海岸線。どうやら、付近の潮流が早いようで、警告看板が立てられていました。

西平安名崎

日も暮れ始めたので、お宿に戻りながら、立ち寄れそうな場所に立ち寄っていくことにします。東平安名崎に行ったからには西側にも。カニの腕のような形をした岬のもう片方。県道230号線を少し戻って右折、池間島から見えた風力発電所の脇を通り抜けて、突き当りまで行ってみます。末端の少し手前に大きめの駐車スペース(西平安名崎の看板が設置された場所)とお手洗いが設置されています。そして、道はまだ続いており、100m程進むと行き止まりになりました。脇には駐車場か、Uターン場か微妙なスペースがあり5台程度とめられそう。ここから岬の先端までは徒歩になります。

ゴツゴツとした岩場を歩いていくと、海岸線まで近づくことができますが、少し波が荒いようなので、少し離れたところから景色を眺めることに。北側は池間大橋や池間島が、反対側からは宮古島の市街地が一望できました。

東西の岬を制覇したところで、夕食を調達するため一旦、平良を経由し、お宿に向かうことに。途中で左折し、遠回りですが県道230号線から逸れ、行きとは違う景色を眺めながら走行。動物などではなく、トラクターの絵が描かれた警戒標識を見ながら道なりに進んで行きます。池間島から見えた離島である大神島への定期船が出ている島尻漁港のある島尻地区を通り抜け、県道83号線へ合流。左折して道なり、途中の交差点を右折し、県道243号線で宮古空港方面へ。周辺を巡っていると、スーパーを発見したので、今日の夕飯はその、タウンプラザかねひでみゃーく平良市場店で買い物を。連日の現地スーパーでの買い物は珍しい商品、ご当地のお惣菜など、生活感が感じられ、意外と勉強になります。飲み切れるかは別として、ご当地っぽい飲み物のほか、一応軽食を調達しました。

比嘉ロードパーク

スーパーの駐車場を出発し、再び来た道を戻って、県道243号、県道83号線、海沿いを走っていきます。沿道には商店や住宅など見当たらず、日も沈みかけていただので、寂しい感じ、その上、雨もパラパラと降ってきました…。

そんな中、途中に展望台のような場所があったので、立ち寄ってみました。比嘉ロードパークという名称で、駐車スペースとお手洗いのみの施設ですが、朝方見てきた、宮古島南海岸とは違った景色が広がっています。東平安名崎にあったのと同じようなテーブル上の石碑には標高98.2mと記されており、この地点から各島々までの距離が記されています。そして、柵の向こう側の眼下にサンゴ礁が広がっていました。ちなみにこの場所、周りに光源が少ないので、雲の無い日には星空がきれいだそうです(期待していましたが、二晩とも曇り…)。

展望台から東平安名崎の方向を望むと、霞んでおり、進む先で雨が降っているようです。辺りも暗くなってきたので、今日の観光は終わりにして、雨が本格的に降り出す前に、お宿へ向かうことにしました。今晩は雨の様子。到着してしばらくすると、外では風雨が強くなっていく気配。一日かけて島内をほぼ一周したので、今晩はよく食べて、よく寝ることに。

沖縄といえばゴーヤとオリオンビール!

少々、多い気もしますが、昼食が軽めだったのでよしとしましょう。

2日目は計画性は無いものの時間の許す限り観光ができた感じ。もう1日あったらさらに充実した旅行になりそうですが、最終日の3日目はお昼前の便で東京へ帰らなければなりません…。

なお、掲載している情報は旅行当日(2025年3月)のもののため、ご覧いただいた時点では異なる場合がございます。ご旅行の参考とする場合(特に交通機関やイベント等)は事前に確認の上、検討をお願い致します。同地域への旅行を検討されている場合の参考になれば幸いです。

1日目(25年3月7日)宮古島市…春の南国、宮古島の旅(1)

3日目(25年3月9日)宮古島市…春の南国、宮古島の旅(3)