季節は真逆ですが、南半球のではなく日本国内の旅。23年9月。夏の厳しい暑さも多少なりとも和らいで、秋の気配を感じる頃。コツコツと続けている参観灯台巡りで今年(2023年)の春は北東北。それならば、9月と10月の3連休があるので、どちらかで秋は未開だった紀伊半島の三灯台をまとめてまわりたい。そんなことで、春同様、天気次第で行くか行かぬか天秤状態だったものの、天気も崩れない予報だったので、思い立ったが吉日。9月の連休に決行することに。単騎、2泊3日。仲秋の紀伊半島、三灯台はしご旅。主に和歌山、奈良の2日目です。

潮岬灯台

9時少し前のゆっくり目での出発。一晩お世話になったお宿を後にし、国道42号線を南下し、すぐにクジラやイルカで有名な太地町。クジラのモニュメントを遠くから眺めて、本州最南端の串本まで海沿いを走り、今回の旅の目的地その③を目指します。

2日目も朝から暑くなりそうな陽気。少々混みあう串本の街中を通り抜け国道42号線から、潮岬を一周する県道41号線へ入り、少々起伏のある岬の道を反時計回りで進むと潮岬灯台に到着です。車は灯台少し手前の駐車場に停めることになりますが、バイクは入り口まで入ることができました。受付で参観料を支払い、灯台スタンプラリー帳を託し、いざ灯台見学へ。

| 名称 | 参観時間 | 休観日 | 所要時間 | 参観料 |

| 潮岬灯台 | 平日9:00~16:30、土休日8:30~17:00(3~9月) 9:00~16:30(10~2月) | – | 15~30分程度 | 300円 |

灯台敷地内に入ると、地元潮岬小学生の描いたスイミー(懐かしい…)の壁画が出迎えてくれます。

それにしても、朝から日差しがまぶしい…

日陰を求めて、さっそく灯台内部へ足を踏み入れます。

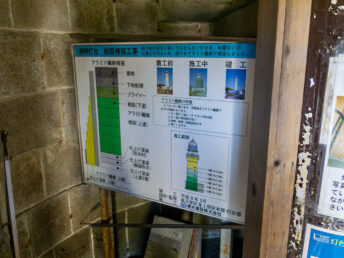

潮岬灯台は本州最南端の灯台で、初代は国内最初の様式木造灯台だったそうです。現在は石造りの二代目で平成8年に耐震補強工事がなされ、現在に至ります。内部もリフレッシュ、手すりが付いているなど可能な限りのバリアフリー化されていました。

高台に建つため、高さは23mとコンパクト、しかし灯台からの眺めは抜群です。本州最南端のクレ崎、太平洋を航行する複数の漁船や大型船。また、周辺は吉野熊野国立公園に指定されており、特徴的な海岸地形を見ることができます。

灯台近くには、米粒岩照射灯、灯台資料館が併設されており、大王埼とは違う、灯台を擬人化したキャラクターがどこかもの寂しげな表情で?で出迎えてくれました。

続けて、灯台の近く(入口脇の道を奥に進む)の神社へ。少彦名命を御祭神とする潮御崎神社。本州最南端?の神社です。社殿までは少々距離があり、徒歩で5分ほど。静まり返った境内、柏手の音が響きます。無人のため、御朱印はセルフサービス。木々に囲まれ、所々に日陰はあるものの、日差しを浴びると朝から暑い…、ベンチでひと休みしてから駐車場へ戻ります。

駐車場を出て、県道41号線を引き続き反時計回りに進み、本州最南端の碑や観光タワーのある一帯を通過し、灯台のおおよそ反対側、東側の紀伊大島へと延びる道があったので、少々寄り道。

紀伊大島にはトルコ記念館や軍艦遭難慰霊碑があり、ループ橋+アーチ橋から成る優美な「くしもと大橋」を渡り、今回は島に上陸してすぐの場所にある串本大橋展望台まで。展望台からは近くの養殖場や港を一望できます。また、土木学会の著名な賞である田中賞を2000年(平成11年度)に受賞したとのことで、記念碑が広場に設置されていました。

再び橋を渡り、潮岬側の県道40号線へ。別のルートで北進したいと思っても、最適な道がなく、遠回りとなり距離、時間ともに要するため、結局朝来た道を引き返し国道42号線経由で新宮まで戻ることに。串本町内にある道の駅に立ち寄ります。

道の駅 くしもと橋杭岩

以前(2017年)に熊野を訪れた際にも立ち寄った「道の駅 くしもと橋杭岩」に再訪。前回は熊野大社などベターな観光地を巡った後に立ち寄りましたが、今回は紀伊山中の縦断前に立ち寄ります。道の駅の目の前に海から突き出した岩が特徴的な橋杭岩(はしぐいいわ)。地下から上昇したマグマが泥岩層に入り込んで固まり、波によって柔らかな泥岩層が削り取られできた地形だそうです。

ちょうどタイミング的に潮が引いているようで、ごろごろ転がる岩を避けながら、沖のほうに歩いていくことができ、橋杭岩を間近に見ることができます。海水のたまった場所には小魚などが泳いていました。道の駅に戻り、海沿いにしかなさそうな和歌山土産を調達して

いざ、海から山へ!

道の駅 おくとろ

新宮の橋本交差点を左折し、国道168号線へ。和歌山と三重の県境、熊野川沿いをのぼり、紀伊半島内陸へと足を踏み入れます。途中、宮井橋を渡り国道169号線(国道311号線との重用区間)、熊野川と別れ北山川沿いを瀞峡方面へ。

奈良県に入りました!

そしてすぐに和歌山県に戻りました?

国道169号線上で和歌山と奈良を行ったり来たり。

- 和歌山県新宮市熊野川町

- 奈良県吉野郡十津川村

- 和歌山県新宮市熊野川町(玉置口)

- 奈良県吉野郡十津川村

- 和歌山県東牟婁郡北山村

県境付近を通る道路(関越自動車道の新座付近や国道156号線の合掌大橋付近)でナビゲーションが県を行ったり来たりはたまにありますが、こちらは別の理由で、行ったり来たり。そう、国内唯一の飛び地の村が存在するからです。

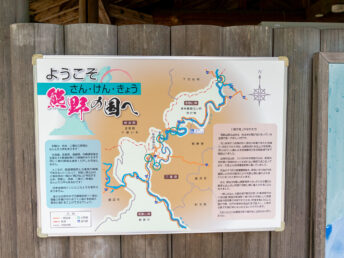

13時前、北山川沿いにある道の駅 おくとろに到着です。ニッポン唯一の看板。和歌山県でありながら、三重県と奈良県に挟まれている北山村。昔から林業で栄え、切り出された木材を筏で集積地の新宮城下まで輸送されており、紀州藩の領地だったそうです。その関係もあり廃藩置県後も和歌山県に編入されることになったそうです。

村内を流れる北山川沿いの国道169号線がメインストリートで、道の駅が村の情報発信施設になっているようでした。施設内には木材の輸送に使用していたと思われる筏のレプリカ?が設置されています。また、売店には現地固有の柑橘である「じゃばら」にかかわる商品が並んでおり、めずらしいので、ジュースと瓶入り果汁100%をお土産に購入。花粉症に効果があるとか。柚子よりビターな味で、レモンの代わりに料理で使えそうです。

20分ほど滞在し、道の駅を出発。引き続き国道169号線を北進します。七色峡の手前で川沿いに迂回している国道をショートカットできる、不動バイパスで奈良県の下北山村へ。県道229号線、再び169号線に合流。少しすると、山の中に巨大な壁、池原ダムが見えてきました。

池原交差点を左折し、引き続き国道169号線。下北山村から上北山村と山道を進み、ダム湖、北山川をなぞるように北進。上北山村西原付近の国道309号線との分岐を引き続き国道169号線へ。ダム湖沿いと比べると道路の線形が良くなっていきます。新伯母峯トンネルで分水嶺を越え、川上村、吉野川沿い、五社トンネルで五社峠を越えると、桜で有名な吉野山のある吉野町。宮滝大橋北詰交差点で宇陀からの国道370号線と合流すると、市街地の様相。土田交差点を右折し橿原方面へ。並走していた近鉄吉野線と一時お別れし、奈良の観光として名に上がる、明日香村の拠点駅でもある飛鳥駅前で再び合流。山道をひたすら走ってきたので、駅前で小休憩することに。

飛鳥駅

16時前。日は陰り始めたものの、山道を走っている頃に比べ気温は高く汗ばむ感じ。近鉄飛鳥駅に隣接するように設置されている道の駅 飛鳥に到着しました。道の駅(駅前)には観光案内拠点となる建物やレンタサイクルなど色々と揃っています。近くには石舞台古墳やキトラ古墳など飛鳥時代を代表する遺跡があるので、明日香村散策の拠点として最適です。また、周辺は日本遺産として認定されているようで、案内看板が掲出されていました。

この後、橿原神宮、信楽と経由し岐阜を目指すつもりでしたが、時間的に観光施設の閉館時間を過ぎてしまいそうなので全てをまわるのは微妙。まずは、明日香村を早々に出発し、まずは近くの橿原神宮へ向かうことに。

橿原神宮

道の駅 飛鳥(飛鳥駅)から約3kmほど、神宮飛鳥口の交差点を左折し踏切を渡り橿原神宮、第一鳥居脇に到着。近くには近鉄の橿原神宮駅があり、京都方面、大阪方面からの電車が合流する場所でもあります。時刻は16時を過ぎており、観光客の姿は少なめ。足早に玉砂利の敷かれた参道を歩いていきます。

神武天皇と媛蹈韛五十鈴媛皇后を御祭神とする橿原神宮。神宮のある一帯は日本建国ゆかりの地とされ、神武天皇(初代天皇)が橿原宮を創建した場所。遷都後は畑等になっていたそうですが、長い時を経て1890年(明治23年)に請願によって社殿が建てられ、徐々に宮域を広げ、現在のかたちなったそうです。

外拝殿には大きな兎年の絵馬が掲げられています。参拝を済ませてから、御朱印を頂き、境内の休憩スペースで水分補給がてらひと休み。日が陰ると、風が出て徐々に涼しくなってきました。帰りは隣接する池の畔を経由し最初の鳥居まで。明日は雨予想、徐々に雲が多くなってきた気がします。

名阪国道~岐阜へ

橿原神宮を出発し、とりあえず名古屋方面を目指します。県道161号線、国道166号線、国道24号線、橿原北ICより京奈和自動車道(E24)、郡山下ツ道JCTで東進し西名阪自動車道、名阪国道(E25)と進んで行きます。名阪国道の奈良県側は自動車専用道路のわりにそこそこの峠越えルートで、大小さまざまな車が坂道を駆け抜けていきます。

奈良と三重の県境を越えると一変、緩やかな下り坂。信楽へは上野ICが最寄りのようですが、17時を過ぎ、着く頃にはお店も閉まり、静まり返っていそうなので、今回は経由せずICを通過し、引き続き名阪国道を進むことにしました。観光地を巡る時間はなさそうですが、ちょっと遠回り。

壬生野ICで県道49号線で北進し、道の駅 あやまに立ち寄ってみましたが、こちらも施設に到着した時点で閉館時間を過ぎており、駐車場は閑散としています。日没も近いようなので、道の駅をタッチアンドゴー。伊賀から甲賀へ忍者で名の知れた地域を縦断。伊賀市内、県道775号線、337号線、甲南ICから新名神高速道路(E1A)で名古屋方面へ。宿に到着前に立ち寄れそうなサービスエリアも限られそうなので、土山SAで関西圏最後のショッピングタイム。

完全に日が暮れてしまいました…。

入り口では忍者たぬきかお出迎え。売店、食堂と施設内はとても混雑しているようで、食事は宿についてからのほうがゆっくりできそう。朝以降、一日暑かったこともあり、たいして食べてこなかったので、夕飯はしっかりと。売店に並んでいた弁当を調達し、サービスエリアを出発です。

亀山JCTで東名阪自動車(E23)の四日市方面へ進み、揖保川、長良川、木曽川の木曽三川を渡り名古屋へ。バイクで名古屋高速を走るのは初めてです。名古屋西JCTで名古屋高速(C2)、楠JCTで小牧線(11号)と進み終点の小牧北ICから国道41号線で美濃加茂までトコトコ。21時前に本日のお宿に到着です。

初めて泊まるコンテナハウスホテル。3日目は岐阜を出発し東京を目指す帰路の旅です。

なお、掲載している情報は旅行当日(2023年9月)のもののため、ご覧いただいた時点では異なる場合がございます。ご旅行の参考とする場合(特に交通機関やイベント等)は事前に確認の上、検討をお願い致します。同地域への旅行を検討されている場合の参考になれば幸いです。

1日目(23年9月16日)東京〜志摩~那智勝浦…仲秋の紀伊半島、三灯台はしご旅(1)

3日目(23年9月18日)美濃加茂〜東京…仲秋の紀伊半島、三灯台はしご旅(3)

“仲秋の紀伊半島、三灯台はしご旅(2)” への2件のフィードバック